なんで雨が降るの 子どもの素朴な 天気の疑問 にどう答える コクリコ Cocreco

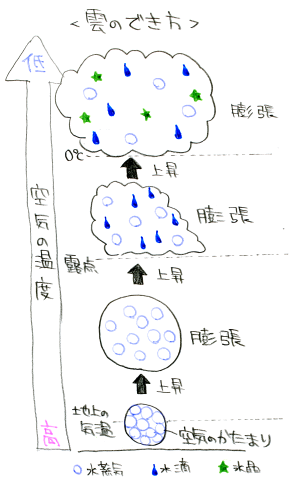

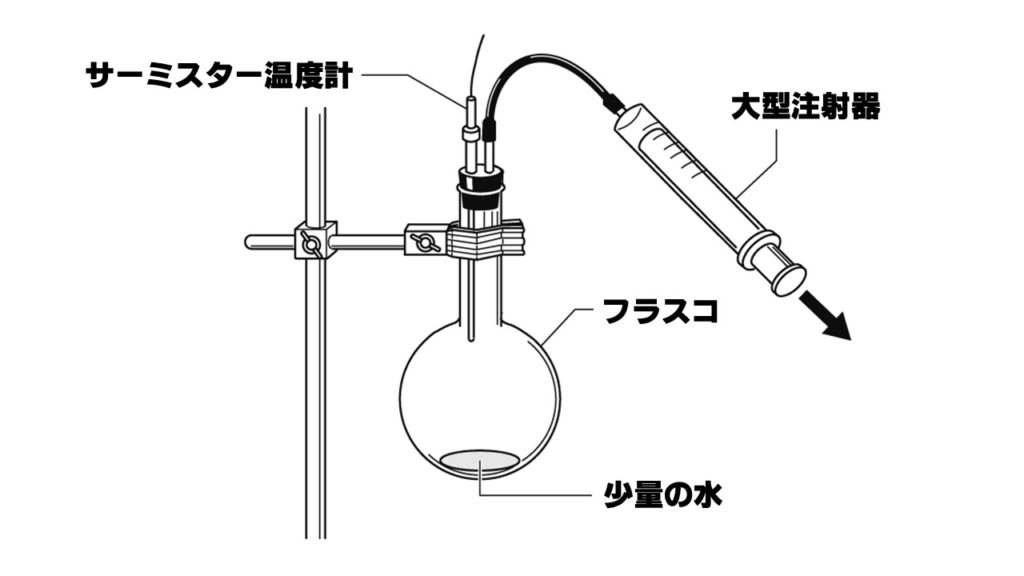

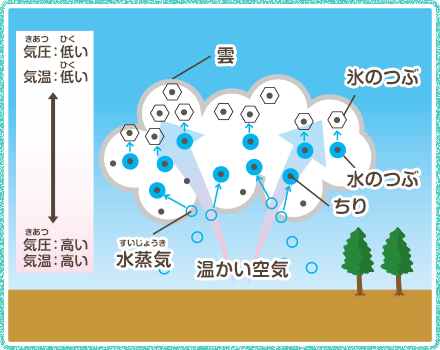

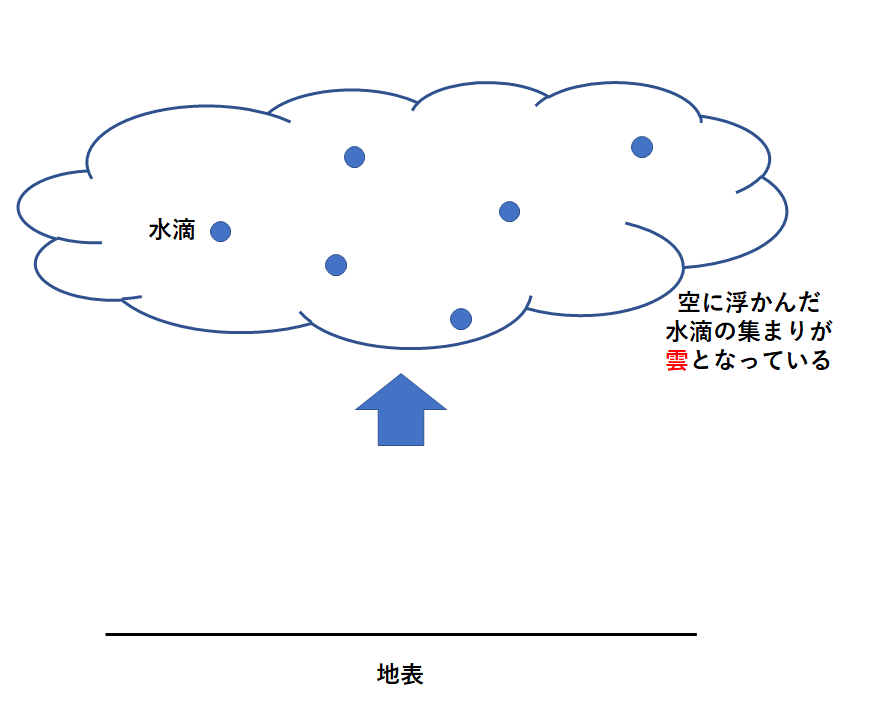

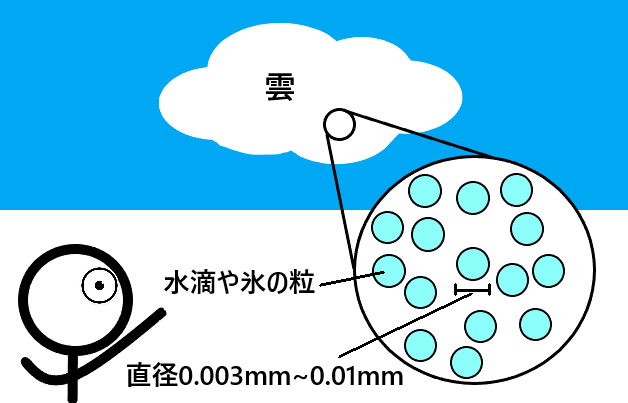

雲のでき方 雲がどのようにしてできるのかを学習します。 丸底フラスコを使った実験 と 自然界での雲のでき方 をマスターすることが重要です。 まず覚えておいてほしいのが、 雲のように白くくもって見えるものはすべて 水滴 です 。 やかんから出る湯気も白くくもって見えるので水滴雲の正体はなんでしょう? 雲は何でできているのでしょう? ①~③から選んでください。 ① 乾いたちりやほこり ② 水や氷の小さいつぶ ③ 水蒸気 雲からふってくるものは何でしょう。( ) 雲の正体(1の答)となるものは、どこからきたのでしょう か

雲 でき方 仕組み

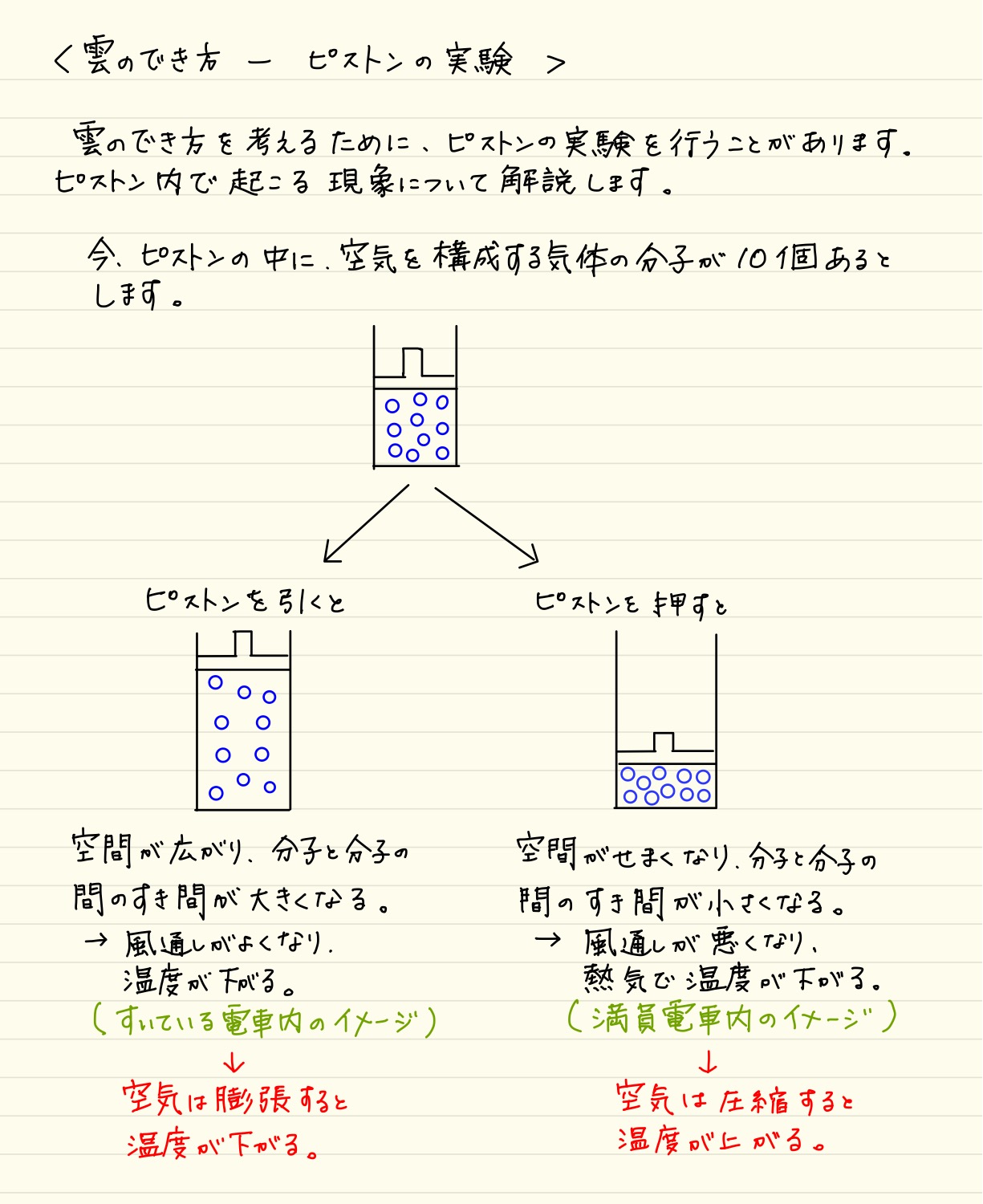

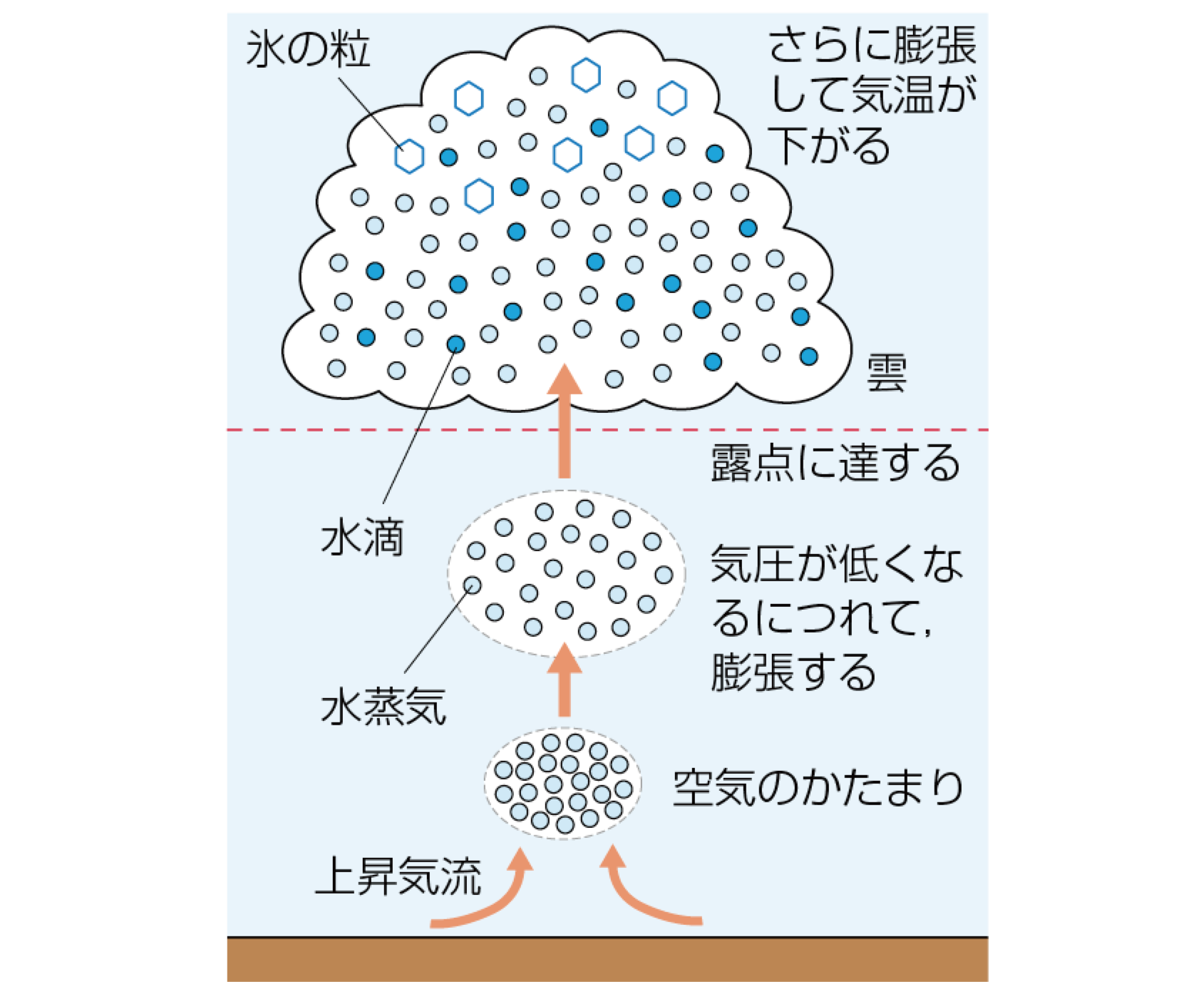

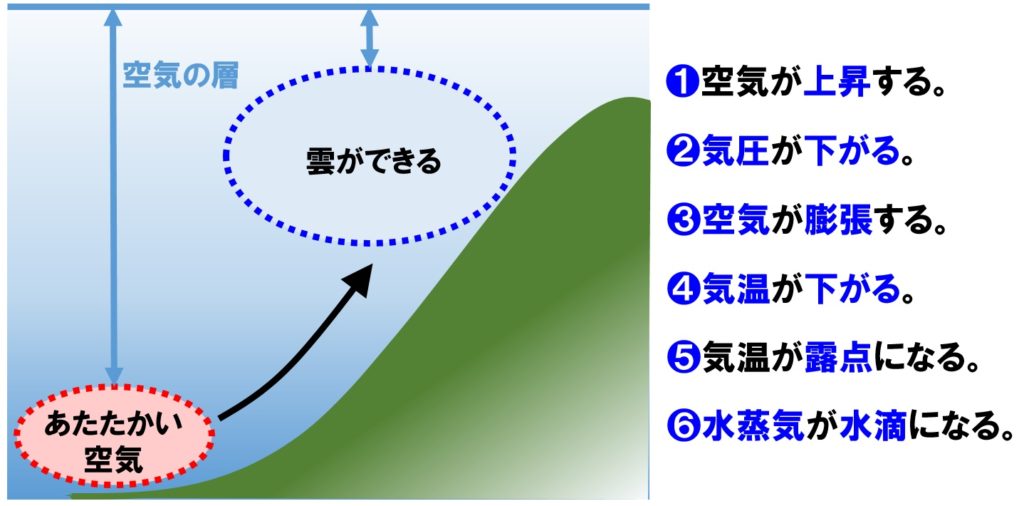

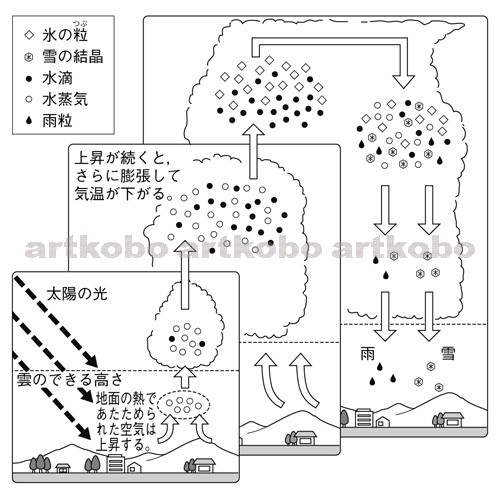

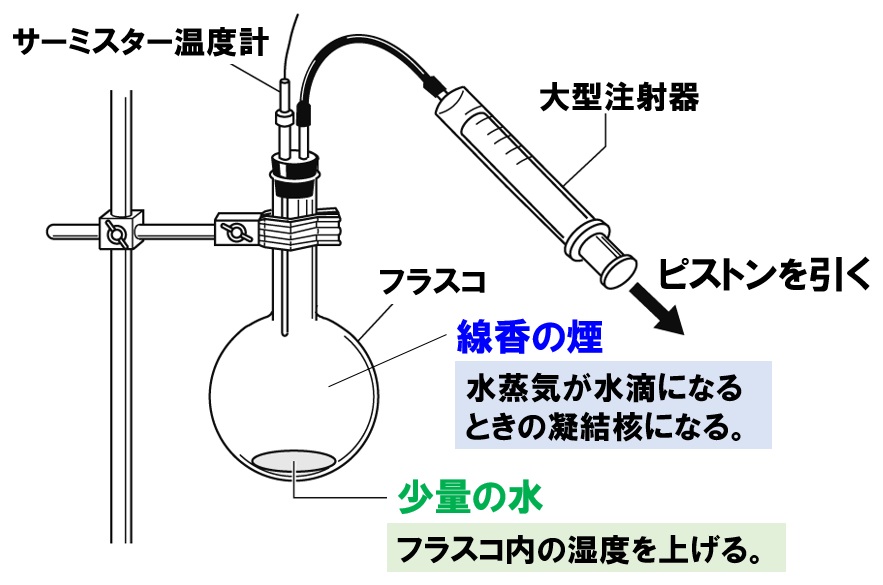

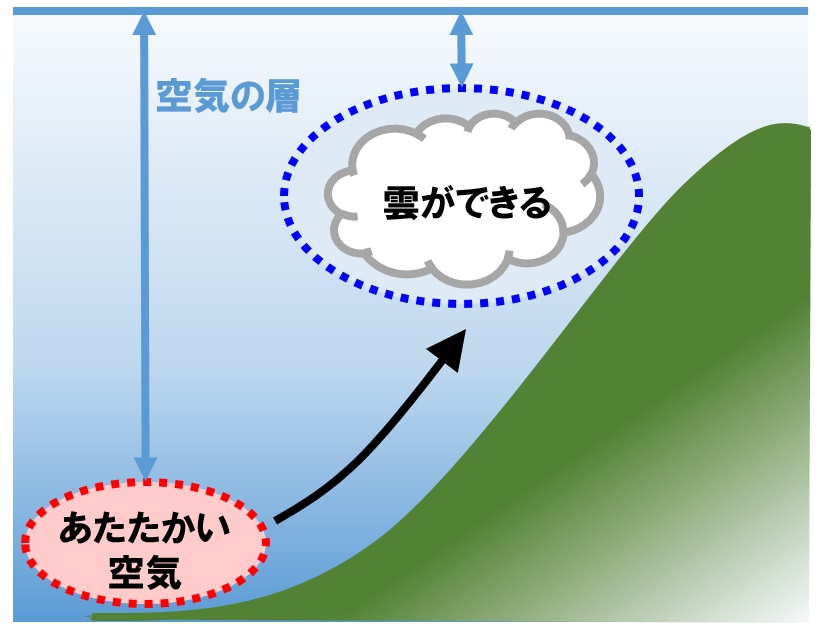

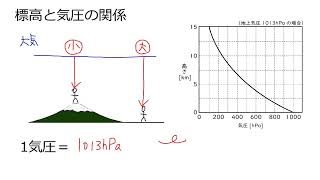

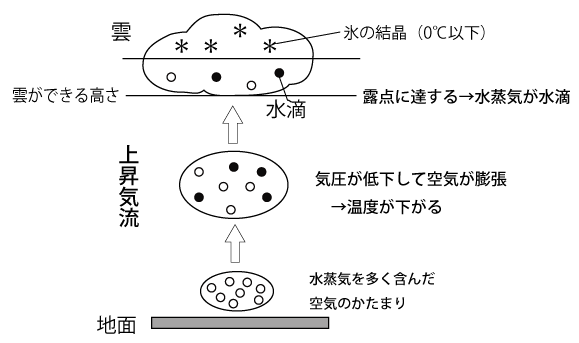

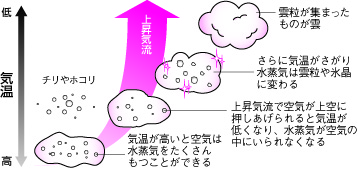

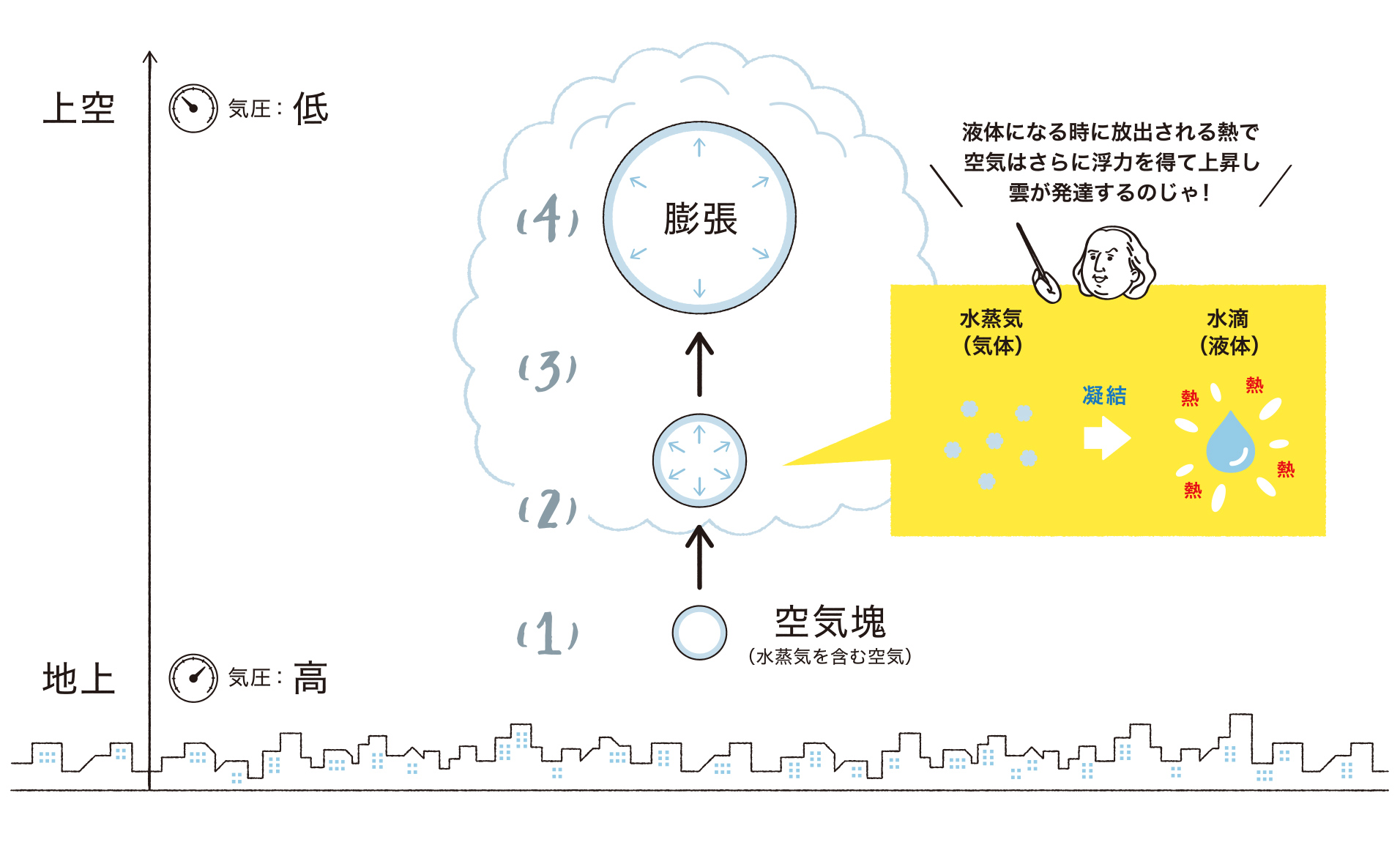

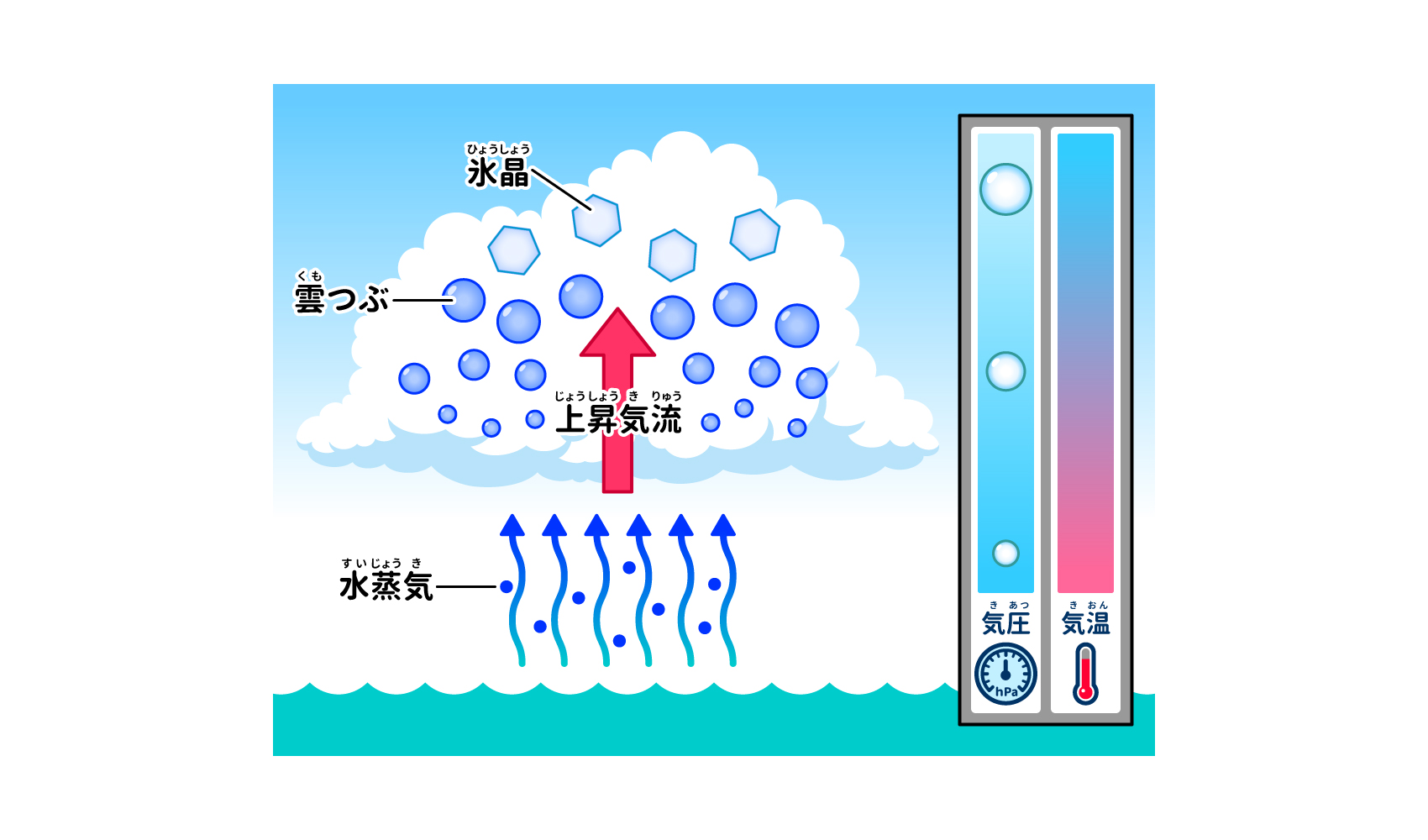

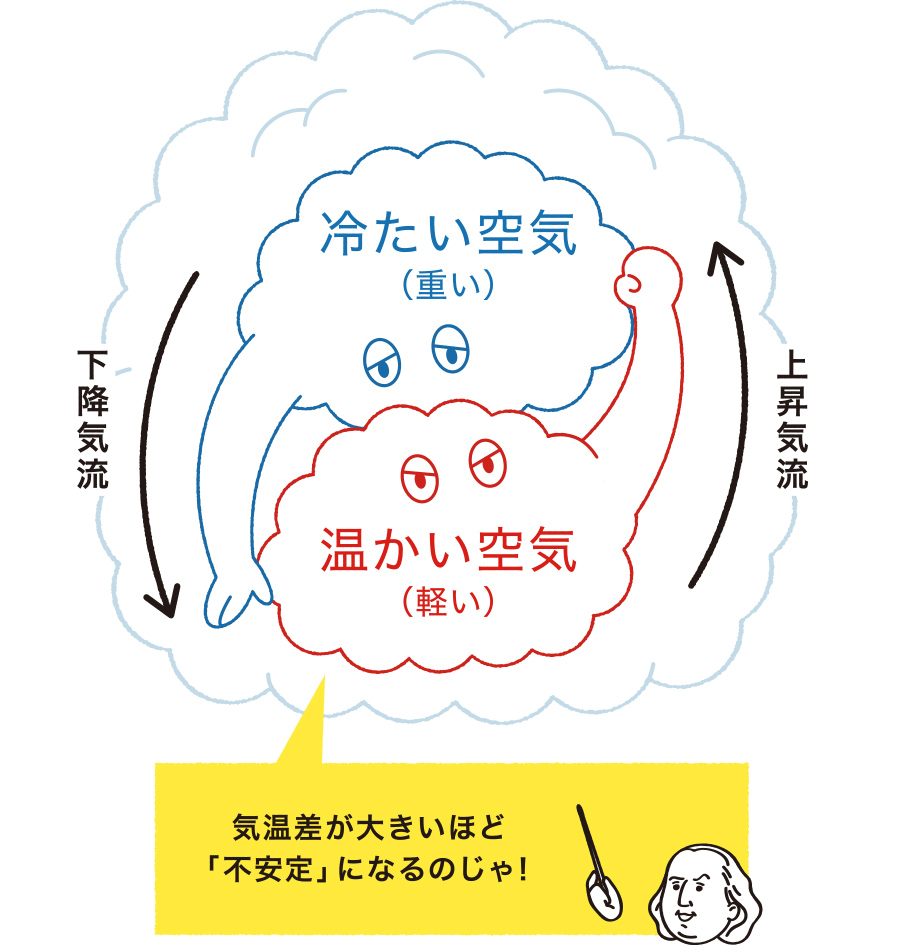

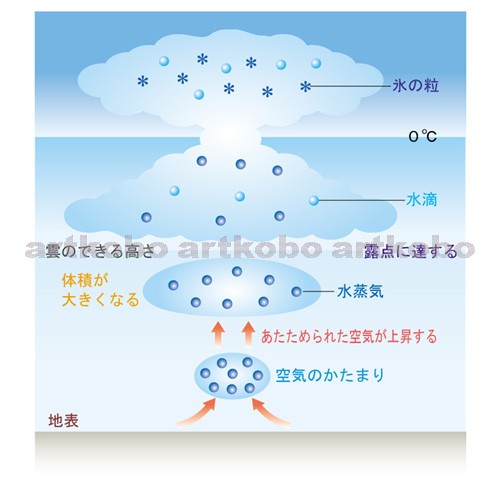

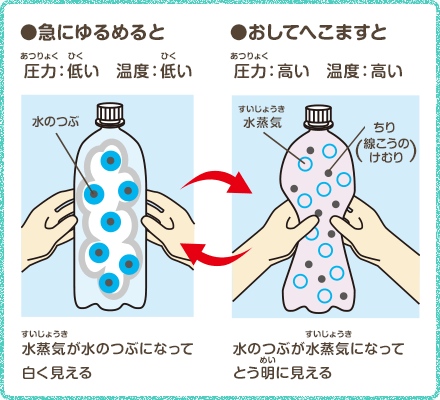

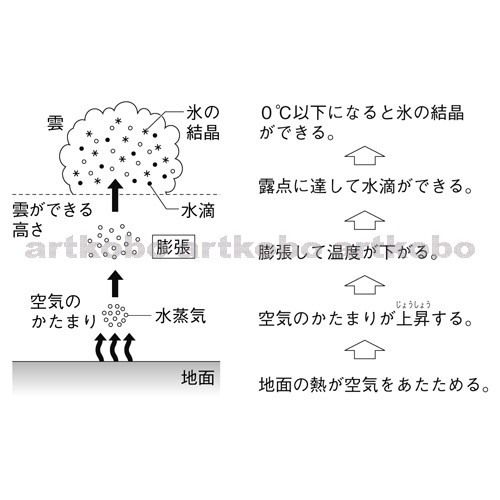

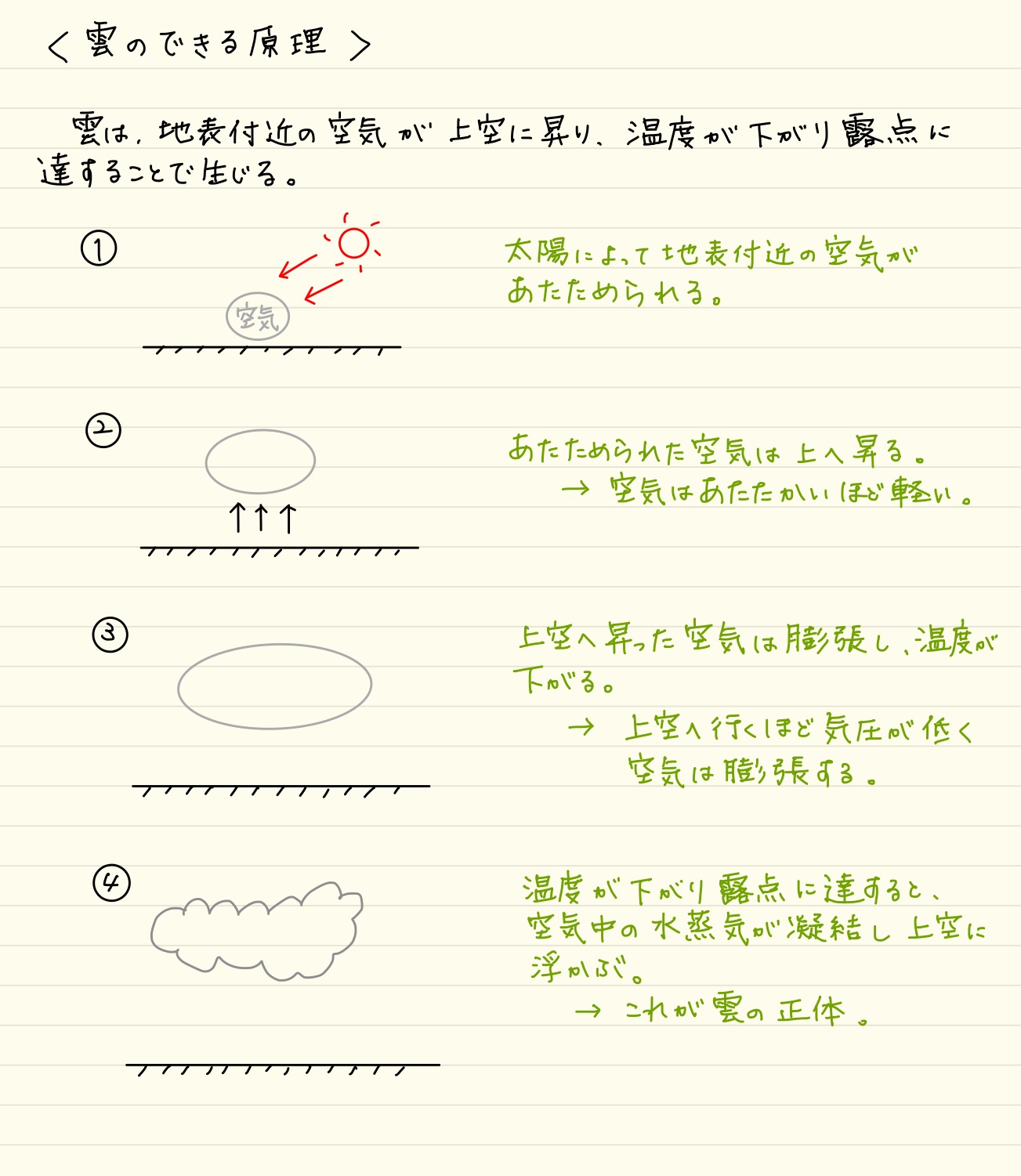

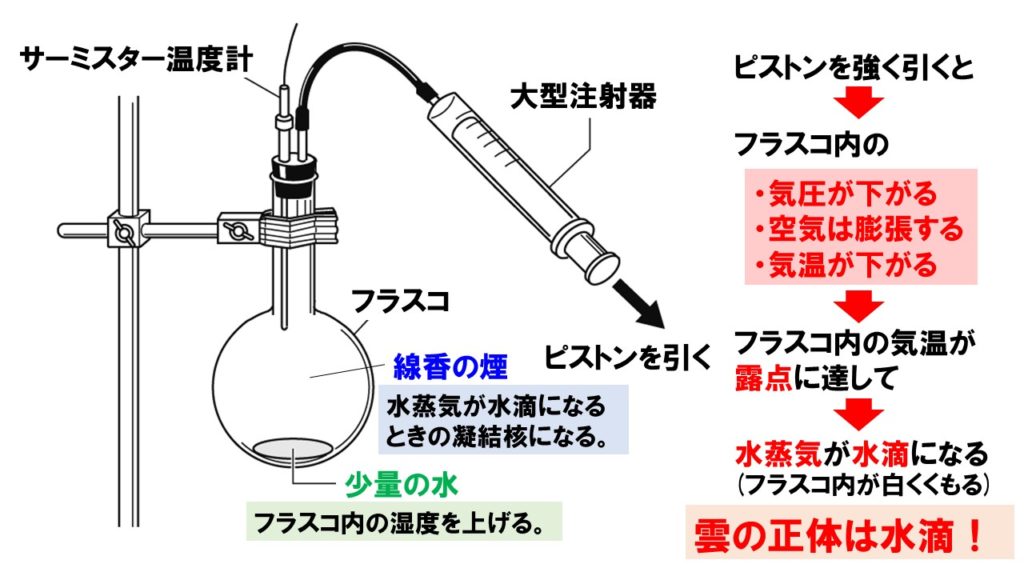

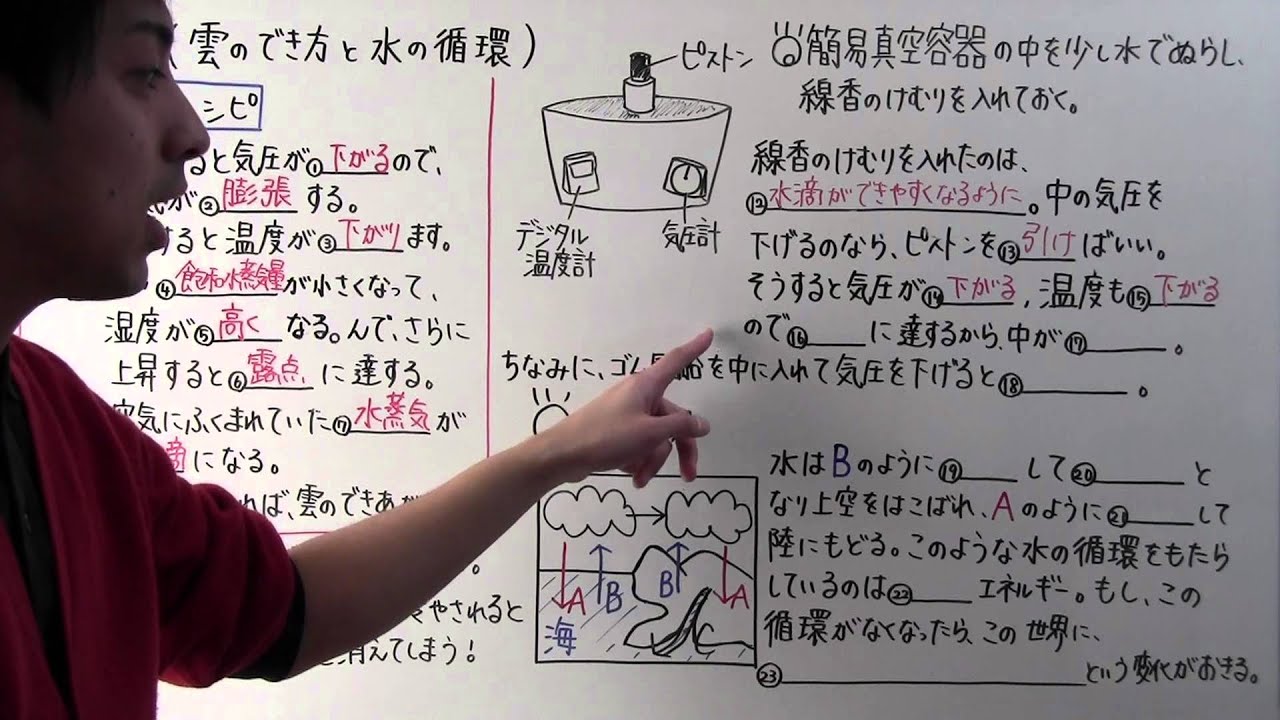

雲 でき方 仕組み- 雲ができた! うん。 これが雲ができる仕組み なんだね! 表にまとめると、下のような流れなんだね! ① 太陽放射で地表の空気が暖まる ② 暖かい空気は上空へ向かう ③ 気圧が下がる ④ 空気が膨らむ (断熱膨張) ⑤ 温度が下がる ⑥ 露点に達し、雲になる しっかりと覚えておこう! ②線香の煙を入れる理由 先生。 線香の煙を入れたのはなぜ? いい質問だね! 水蒸気が水滴になるには雲のでき方 空気が上昇すると 上空は気圧が低い ので空気が膨張する。 空気は膨張すると温度が下がる 。 やがて露点より低くなると水滴ができ、さらに下がると氷の粒ができる。 このような水滴や氷の粒は非常に小さいのでほとんどせず上空に浮いている。 これが雲である。 空気が上昇する理由 空気は暖かいほうが密度が低いので軽い。 そのため、夏の強い日差しに暖められたりして温度があがる

山と雲 富士山と雲 お天気豆知識 バイオウェザーサービス

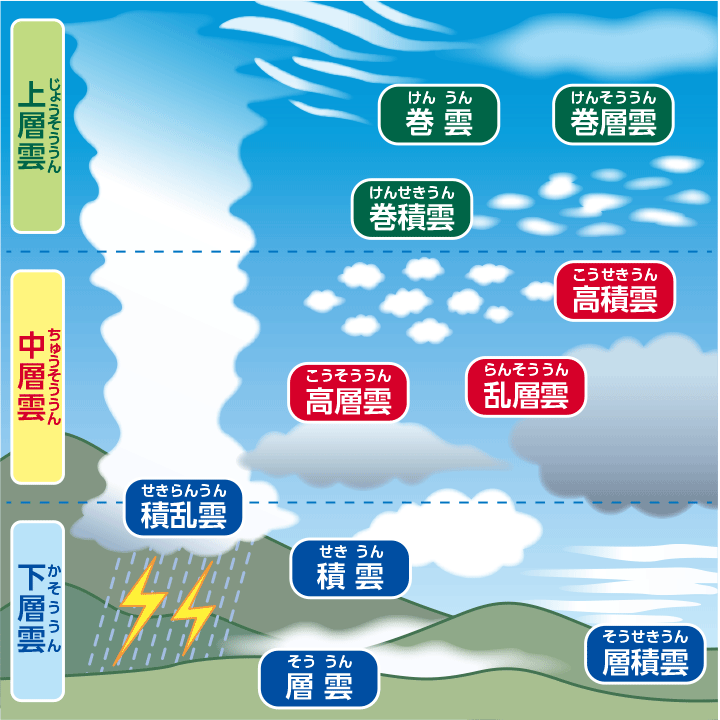

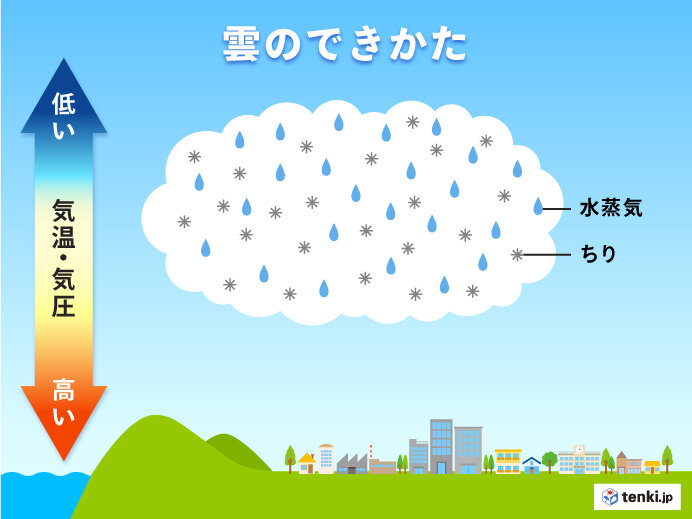

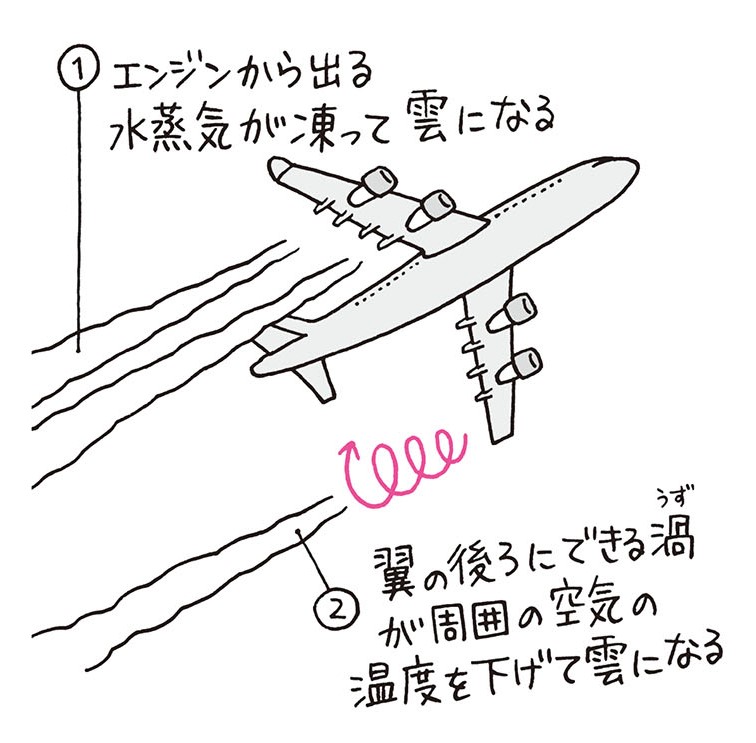

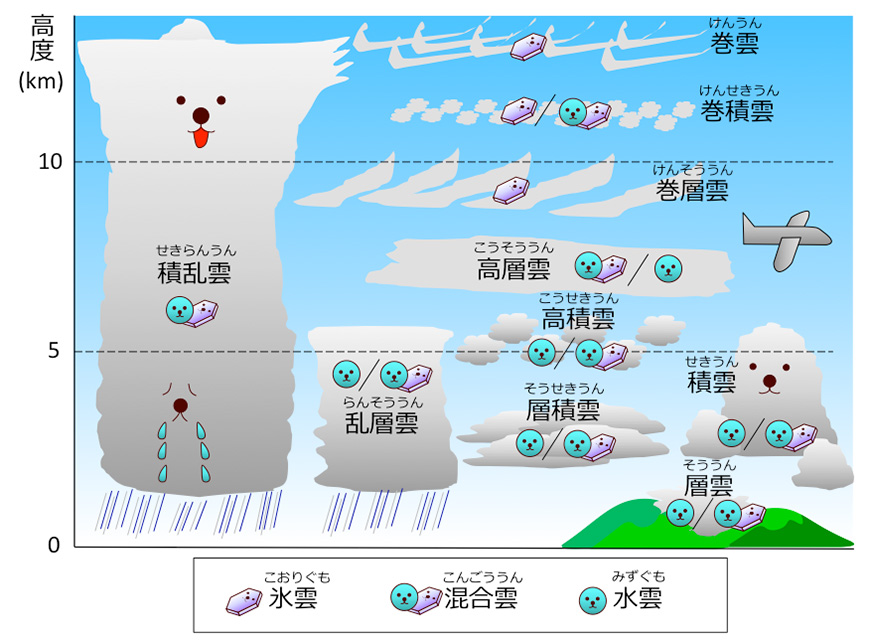

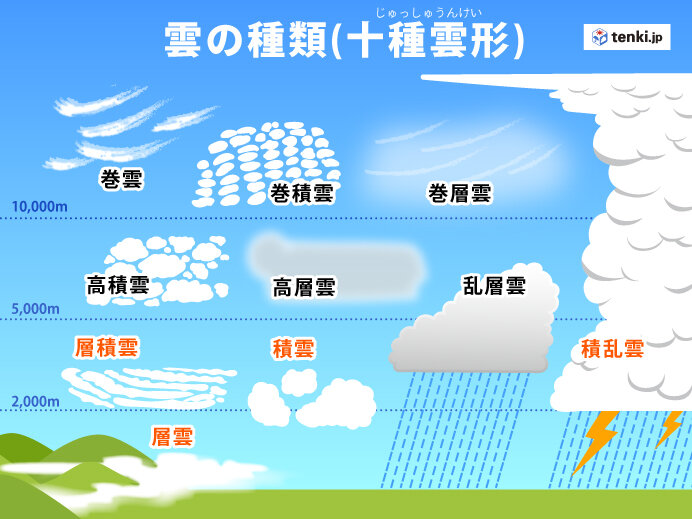

雲ってどうやってできるの? さて、雲が何でできているのかをご存じでしょうか? ちょっと学と想像力のある人であれば『水蒸気の塊』と回答する人が多いのかもしれませんね。 まあ、半分は正解といっていいでしょう。 太陽の光、あるいは人工的に暖められた水や水分は蒸発して気体。 つまり、目には見えない水蒸気となって空気中のちりと混ざります。 そして、地上で暖められた空気は上昇気 ですから、霧と雲のでき方は水蒸気の凝結によって水滴の浮遊している状態になるため同じです。 でき方は同じですが、霧と雲の違いを決定づけるものとは何でしょうか? 気象庁の資料 には、雲と霧についてこのように記載があります。 雲は,微細な氷の粒や水滴が集まり,空中に浮遊しているもので,地表面に接する場合には雲といわず霧という。 なので、 霧と雲との違いは、空中典型的には地上の前線の真上に積乱雲、その後面に層積雲や積雲、前面に積雲や層積雲、高積雲がみられる 23 。 発達した積乱雲のそばでは、下降流が地表にぶつかって水平に流れ局地前線( ガストフロント )が形成され、これに沿って アーチ雲 がみられることがある 24 。 成層圏 真珠母雲 ( 極成層雲) 中間圏 夜光雲 雲形 雲量 キノコ雲 天気予報 降水過程 スベンスマルク効果 銀河宇宙線 によっ

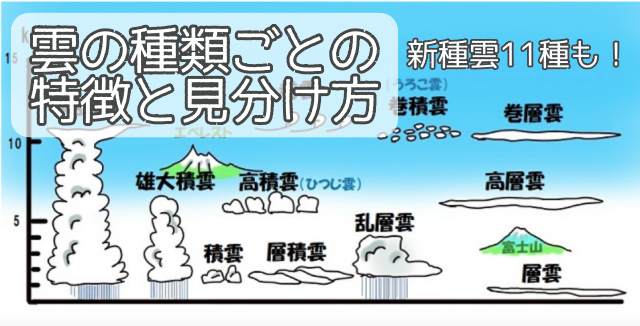

中学理科の積乱雲と乱層雲のでき方から記述の練習 中学理科の天気の分野で積乱雲と乱層雲を習います。 これらの雲の名前を暗記することも、もちろん必要ですが、雲がどうしてできるのかという仕組みを理解することが大切になります。 中学のテストさて雲のできる仕組みを結論から言ってしまうと、 水蒸気を含む空気が冷やされ、空気中の水蒸気がチリに付着して小さい水滴になるから です。 雲ができる仕組みは下のような順番になります。 (1)水蒸気を含む空気が暖められて上昇する (2)上昇した空気は冷やされ、空気中の水蒸気が水になる (3)その水が空気中のチリなどに付着して、雲が形成される では雲ができる仕組みを順番にそれぞれ図雲ができる空は 気圧 きあつ が 低 ひく いので、空気が空に上がっていくと、急にふくらんで温度が下がる。 すると、空気の中にふくまれていた 水蒸気 すいじょうき が 冷 ひ やされて、ちりに集まって水や氷のつぶになる。 これが雲の正体なんだ。 ペットボトルの中に空と同じ 環境 かんきょう ができた ペットボトルにお湯を入れると、中に 水蒸気 すいじょうき が発生する。 そこに、線こうのけむ

雲 でき方 仕組みのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  | |

|  | |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  |  |

|  |  |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

|  | |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「雲 でき方 仕組み」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |

たったこれだけで雲ができるなんて信じられないかもしれませんが、できちゃうんです! 2.実験のやり方 まず、ペットボトルに少量、消毒用エタノールを入れます。 これくらいでも何度も繰り返して実験することができますよ!波状雲(はじょううん、なみじょううん, undulatus)とは、空の広範囲に広がる雲のうち、波のような模様があるもの。 畝(うね)雲ともいう。雲形分類では、「雲塊の配列による分類」にあたる変種の1つ。 巻積雲、巻層雲、高積雲、高層雲、層積雲、層雲に現れる。

Incoming Term: 雲 でき方, 雲 でき方 仕組み, 雲 でき方 小学生, 雲 でき方 図, 雲 でき方 中学, 雲 でき方 動画, 雲 でき方 実験, 雲 でき方 理科, 雲 でき方 種類, 雲 でき方 断熱膨張,

0 件のコメント:

コメントを投稿